公共土木工事の入札で勝ち、案件を落札するためには、より精度の高い土木積算が求められています。ここでは、土木積算システム「アトラス」を展開するコンピュータシステム研究所の協力をえて、青森県の土木積算の特徴・コツについてまとめました。

土木積算システム「アトラス」を展開するコンピュータシステム研究所では、全国21拠点に調査スタッフ&サポートスタッフを配置し、発注者ごとに異なる土木積算の傾向や癖などの情報を収集しています。大量の設計書の検証作業など、⽇々土木積算の精度を上げるためのローカルな情報を蓄積し、その知見を活かしシステムの精度アップや地域の土木業者のサポートを行っています。ここではその一部をお見せいたします。(下記情報は株式会社コンピュータシステム研究所の提供資料より引用もしくは参照し作成しております。)

青森県における競争入札は、「最低制限価格制度」「低入札価格調査制度(対象:請負工事設計額が5千万以上の建設工事)」という2つを導入しています。この2つは、競争入札においてダンピングの対策を目的として作られた制度です。

特に県整備部整備課の発注では、入札は一円単位で同額となる場合があり、くじ引きによって落札会社を決定するといったケースも多くあります。また、低価格の入札による工事品質の低下を防ぐために、「総合評価落札方式」も取り入れています。対象となる工事は設計学が5千万円以上となるため、上記で紹介した「低入札価格調査制度」の工事にこちらの方式が適用されます。

総合評価落札方式では、企業の技術力と価格の双方を総合的に評価して落札者を決めることから、積算した金額(価格評価点)のみでは決定とはならず、評価項目による価格以外の評価点についても重要な要素となってきます。また、青森県の場合には予定価格が事前公表となっており、積算のズレを確認しやすいという点も特徴です。

設計書には「経費の条件」や「直接工事費を算出する歩掛の条件」などが記載されており、予定価格に合わせられます(ただし発注者や工事により違いはあります)。

このことから、予定価格に合わせるために材料費を多く見積もったり、経費によって調整したりすることは正しい積算といえません。たとえこういった方法で調整したとしても、経費の対象有無の計算が疎かになり、最低制限価格や調査基準価格に差が生じることになります。

最低制限価格制度の場合、正しい積算を行って初めて、失格にならないギリギリの入札を行えます。さらに低入札価格調査制度や総合評価落札方式の場合には、価格評価点を向上させることも可能です。すなわち、落札をするためには積算精度の向上が大切となります。また、落札の確率を上げるためにも「正しいデータ」と「正しい知識」を得ることが必要になってきます。

まず正確なデータとは、青森県が管理する下記の情報のことです。

青森県県土整備部を例として、積算に必要な情報を解説します。

青森県県土整備部における設計単価は、下記のような情報に基づいて決定されます。

上記に基づいて決定された設計単価はホームページで公開されています。

原則として「4月1日」と「10月1日」の2回、特別資料及び物価資料に基づき全面改定が行われます。また、資材価格などにおける大きな変動があった場合には、随時この変動を反映させるための改定を行います。

設計単価表に掲載されていない単価については、「物価資料」「特別資料」「臨時調査」「見積」の順で決定されます。このことから、採用する機会が多い「物価資料」の扱いについて紹介します。

物価資料に掲載される資材など「市場価格および土木工事標準単価に変動が生じた場合」に改定を行う、ということを標準としています。

単価は物価資料に掲載される実勢価格の平均値、またどちらか一方の資料にしか掲載がない単価については、その価格を採用しています。

適用時期は下記のように定められています。

「前月号」を採用します(例えば10月1日以降に公告・指名通知する案件については9月号を採用)。

冬号:4月1日〜6月30日までに公告・指名通知する案件

春号:7月1日〜9月30日までに公告・指名通知する案件

夏号:10月1日〜12月31日までに公告・指名通知する案件

秋号:1月1日〜3月31日までに公告・指名通知する案件

「青森」「東北」「全国」の順に採用します(盛岡や仙台等の単価は採用しません。盛岡や仙台の単価のみ掲載されている場合には、見積もりなどにより決定します)。

青森県県土整備部では、「青森県版」と「国版」の「国土交通省土木工事標準積算基準書」を積算基準として使用しています(青森県版に記載がない場合には、国版を使用)。この時に使用する青森県版の積算基準についてはホームページで公開が行われています。

改定時期は、下記の通りです。

このように、青森県県土整備部では国土交通省の半年後に改定を行っていますが、場合によっては前倒しで改定が行われるケースもあります(例えば2022年度には一般管理費率や鋼橋製作工の一部が4月に改定されています)。

前述の通り、青森県県土整備部では多くの積算基準について10月に改定を行っています。しかし、10月改定ではない発注として、農村整備課(7月)、財産管理課(4月)があります。こちらについても前倒しで改定が行われる可能性も考えられられますので、正しい積算を行うためにはホームページの確認を随時確認し、情報を収集することが大切です。

青森県は、毎年大雪に見舞われるという地域的な特徴があります。このことから、工事費の算出にあたって「冬季補正」や「豪雪補正」が関わってきます。ここでは、青森県における公共工事の積算の特徴を紹介します。

工期に冬期期間が含まれる工事が補正の対象となります。青森県の場合は「11月1日〜3月31日」の期間で行われる工事が対象です。

現場管理費の補正については、すべてが対象となるわけではなく、対象外の工事があります。下記のような工事が対象外となります。

補正値および冬期率の求め方は下記の通りとなっています。

「補正値(%)=冬期率×補正係数(青森県は4級地なので「1.2」を使用)」

「冬期率」は、「工期中の11月1日〜3月31日までの日数/工期」で求められます(小数第2位を四捨五入)。以上から、具体歴な計算例を見てみましょう。

冬期率=91日/195日=0.46、四捨五入するため「0.5」

補正値=0.5×1.2=0.6 → 60%の補正値となります。

積雪寒冷地域については、冬期に行われる屋外工事を対象として補正が行われます。この場合のポイントとしては、労務単価を補正するという点です(機械や材料については補正しません)。

補正対象となる工事は下記の通りです。

補正の対象外となる工事は下記の通りです。

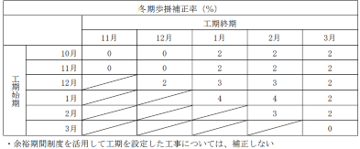

冬期補正を行った労務単価は、「冬期補正設定労務単価=労務単価×(1+冬期歩掛補正率)」という計算式で求められます。

青森県の場合、県全体・1年を通して機械損料に「豪雪補正(10%)」を行う点も特徴です。

アトラス公式サイトで

【青森県対応版】土木積算

システムの特徴をチェック

各地域の特徴を日々収集し研鑽しつづける土木積算システム「アトラス」

上記の他にもまだまだたくさんの各地域独自の土木積算の特徴やルール、クセ(習慣)などが存在しています。これらを土木会社の一人の担当者が常にキャッチアップしていくことはほぼ不可能です。

土木積算システム「アトラス」は全国21拠点のサポート体制を持ち、各地域の発注者の特徴や情報を日々収集し、検証作業を行い、システムのアップデートやユーザーのサポートをおこなっています。アトラスのサポートやシステムを使うことで効率的に地域特徴にあった土木積算を精度高く行うことが可能になります。

30年の実績と土木積算のノウハウが蓄積された土木積算システムATLUS REAL Evo(アトラス レアル エボ)。

その大きな特徴は全国に配置した拠点による地域に密着したサポート体制とシステムのローカライズ(地域化)。

昨今、地域や担当者ごとの土木積算の特徴や習慣をおさえることが土木積算精度を上げるうえで大切になってきています。

アトラスでは各地の拠点にて地域の情報収集、検証作業を行い、知見を蓄積し、導入ユーザーに土木積算ノウハウを共有しています。

昨今の公共⼟⽊⼯事⼊札は、建設⼯事の中でも特に精度が求められています。

土木積算システム「アトラス(ATLUS REAL Evo)」を展開するコンピュータシステム研究所の協力のもと、公共工事、土木工事の落札のコツ・ポイントについて解説!