公共土木工事の入札で勝ち、案件を落札するためには、より精度の高い土木積算が求められています。ここでは、土木積算システム「アトラス」を展開するコンピュータシステム研究所の協力をえて、東京都の土木積算の特徴・コツについてまとめました。

土木積算システム「アトラス」を展開するコンピュータシステム研究所では、全国21拠点に調査スタッフ&サポートスタッフを配置し、発注者ごとに異なる土木積算の傾向や癖などの情報を収集しています。大量の設計書の検証作業など、⽇々土木積算の精度を上げるためのローカルな情報を蓄積し、その知見を活かしシステムの精度アップや地域の土木業者のサポートを行っています。ここではその一部をお見せいたします。(下記情報は株式会社コンピュータシステム研究所の提供資料より引用もしくは参照し作成しております。)

おおよそ5年前の平成29年、小池都知事の「入札契約精度改革の実施方針」に基づき、全ての公共工事案件が試行的に事後公表となりました。

この試みにより市場に大きな変化が訪れました。

それまでの全案件事前公表体制では、全体のおおよそ5%程が一から積算を実施、おおよそ30%程が予定価格からの逆算、そして残りは逆算すら行わない予定価格からの感覚や統計での入札でした。

すなわち積算の必要性は限りなく皆無に近い市場です。その根本原因となるのは工事設計内訳書が非常に簡易な記載方法であり、積算自体が不可能であることでした。また最低制限価格や低入札価格も非公表であり、全てがブラックボックス化していた市場でした。

例として、東京都水道局の小管開削工事は入札段階では30頁程の資料です。

しかし開札後に開示請求にて設計内訳書の全てを請求すると、なんと1,000頁程の膨大な中身と判明しました。30頁から1,000頁を導き出すことはできるのか、限りなく不可能に近いことが分かるかと思います。

事後公表の体制となり、現在の入札前資料では積算が不可能と判断され「見積参考資料」なる資料が公表される様になりました。

こちらは隣県の埼玉県や神奈川県では当たり前の様に公表されている、「一式」の中身、下位内訳書となります。積算は読んで字のごとく、下から上へと工事費用を積み上げていく算出方式です。すなわち下位の中身が見えなければ積算は出来ません。

「見積参考資料」の登場により、遂に積算が不可能から可能となる市場となりました。

この市場変化により積算の必要性が東京都に生まれました。そして積算精度による競争という概念も同時に誕生しました。

そして現在、一部事後公表(土木では予定価格税込3.5億以上など)、大半の案件は事前公表という混在体制となりました。

しかし「見積参考資料」の公表は継続されております。予定価格というゴールが見える状態での積算が可能となりました。すなわち高い積算精度の叩き合いが生じているのが現在の東京都市場となります。

予定価格が見えている為、積み上げでの算出が出来ない場合、最低でも逆算が可能です。以前の感覚や統計での入札が通用しないのが現状の東京都です。

また入札業者の更なる精度向上努力を補助する為、東京都側も開示請求資料(開札後の金入り設計書)情報提供にも力を入れております。

この様な変遷を経て、ここ数年で他県に引けをとらない有数の積算過熱市場へと変貌を遂げたのが東京都です。

具体的な過去の事例としては、予定価格公表の2億台土木Aランクの工事入札にて、1社満額での入札以外、8社が最低制限価格の上限下限で688円以内に入る熾烈な競争が起きています。

以前の感覚や統計での入札金額ではこの様な勝負の土台に乗ることすら出来ないのが現在の入札事情です。

精度を出す為に欠かせない積算のパーツが「歩掛」と「単価」となります。

ほとんどの県や地方自治体では国(国土交通省や厚生労働省等)の基準を転用・流用しますが、東京都では「土木」「下水道」「上水道」のみ独自基準を持ちます。

毎年8月に年度改定を実施。毎月市場動向等にて内容が改定される可能性があります。

道路工事や公園工事、街路灯工事等、屋外の工事にて使用される基準となります。

毎年10月に年度改定を実施。毎月市場動向等にて内容が改定される可能性があります。

東京都下水道局が主に用いる基準となります。開削や管更生、シールド工事等で使用されます。

毎年10月に年度改定を実施。毎月市場動向等にて内容が改定される可能性があります。

東京都水道局が主に用いる基準となります。開削・シールド・水道施設工事にて使用されます。

東京都では「建設局」「下水道局」「水道局」「港湾局」「財務局」「住宅政策本部」「都市づくり公社」にて独自の単価表を持ちます。

「財務局」「住宅政策本部」を除き、毎月材料等の価格を差分的に必ず改定します。

使用する単価金額根拠は主に「建設物価(WEB版含む」「積算資料(電子版含む)」「土木コスト情報」「建築コスト情報」「土木施工単価」「建築施工単価」の前月(前季)号を参照とし、該当する2誌の平均値をとります。

※「財務局」「住宅政策本部」は毎年4月に全改定のみを実施します

東京都の土木工事は発注者問わず、主に東京都建設局基準を用います。こちらの積算ルールは主に「東京都建設局 積算基準(~~編)」へ記載されております。(全8編)

但しそちらに記載されていない「独自ルール」が存在します。こちらが積算精度の明暗を分けるといっても過言ではございません。その一部をご紹介します。

基本は2誌平均、平均値の端数処理は「1円未満切捨て」とする。各誌単位が異なる場合、採用単位の換算時都度1円未満切捨ての端数処理を行い、平均値にも1円未満切捨ての端数処理を実施する。

以下 「鉄筋金網 D10×網目150mm×150mm SD295 7.84kg/m2」の「m2単価」を算出する際の換算式となります

・建設物価掲載:¥121,000/t

・積算資料掲載:¥138/kg

【1】m2単価とする為、建設物価単価をkgへと換算

建設物価掲載:¥121/kg

積算資料掲載:¥138/kg

【2】kg単価同士にて平均をとる

(121+138)÷2=129.5⇒¥129/kg

【3】kg⇒m2換算(比重は7.84kg/m2)

129×7.84=1,011.36⇒¥1,011/m2

東京都下水道局発注工事では開削から管更生、シールド、ポンプ場施設と多岐に渡ります。積算基準は「東京都下水道局 積算基準(各編)」に記載されております。(全8編)

また主に使用する単価は「下水道局設計単価表 土木・建築編」となり、こちらは都庁などにて毎月一般公開されております。こちらにて9割以上の積算が可能です。しかし当局には一般公開されていない単価表が複数ございます。

その一部をご紹介します。

主にポンプ場などの施設工事にて部分的に使用する「材工一式」の単価表となります。単価コード「K505~~」などとなっているものはこちらの単価表のみ記載されております。

開削工事等の準備費で採用されます「電磁波空洞調査作業」等の「材工一式」の単価表となります。

同じく開削工事の直接工事費等で採用される「材工一式」の単価表となります。

通常の鋼材売却価格から切断費を控除するのか?運搬費を控除するのか?運搬費を控除するならば、どの運搬歩掛基準にて控除しているのか?

これは発注者への質疑が大前提となりますが、発生品売却費は必ず¥1,000単位となります。

設計書によっては公表の予定価格に対する積上げ結果にて金額を逆算的に算出することが可能となります。

下水道工事(2)(開削)か(4)(管更生)のどちらを採用するのか?

これは採用経費工種は積上げや逆算においても非常に精度の明暗を分けます。

積み上げでの直接工事費に占める工種割合が多い方が判断基準となると積算基準には明記されております。

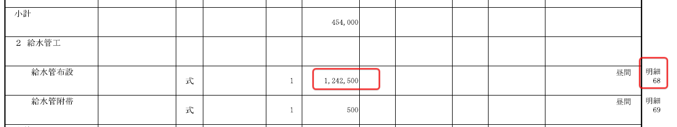

内訳明細書の金額端数処理は、「100円未満切捨て、但し金額が100万円を超える場合は千円未満切捨て」というルールがあります。

事例では100万円を超えていますが、100円単位まで表示されております。

これは明細68が「その1」「その2」と分かれている為です。

「その1」の明細金額計は¥1,208,000、

「その2」は¥34,500となっております。

この様に明細が分かれる場合は、端数処理された明細金額計の単純足し算となります。

各地域の特徴を日々収集し研鑽しつづける土木積算システム「アトラス」

上記の他にもまだまだたくさんの各地域独自の土木積算の特徴やルール、クセ(習慣)などが存在しています。これらを土木会社の一人の担当者が常にキャッチアップしていくことはほぼ不可能です。

土木積算システム「アトラス」は全国21拠点のサポート体制を持ち、各地域の発注者の特徴や情報を日々収集し、検証作業を行い、システムのアップデートやユーザーのサポートをおこなっています。アトラスのサポートやシステムを使うことで効率的に地域特徴にあった土木積算を精度高く行うことが可能になります。

30年の実績と土木積算のノウハウが蓄積された土木積算システムATLUS REAL Evo(アトラス レアル エボ)。

その大きな特徴は全国に配置した拠点による地域に密着したサポート体制とシステムのローカライズ(地域化)。

昨今、地域や担当者ごとの土木積算の特徴や習慣をおさえることが土木積算精度を上げるうえで大切になってきています。

アトラスでは各地の拠点にて地域の情報収集、検証作業を行い、知見を蓄積し、導入ユーザーに土木積算ノウハウを共有しています。

昨今の公共⼟⽊⼯事⼊札は、建設⼯事の中でも特に精度が求められています。

土木積算システム「アトラス(ATLUS REAL Evo)」を展開するコンピュータシステム研究所の協力のもと、公共工事、土木工事の落札のコツ・ポイントについて解説!